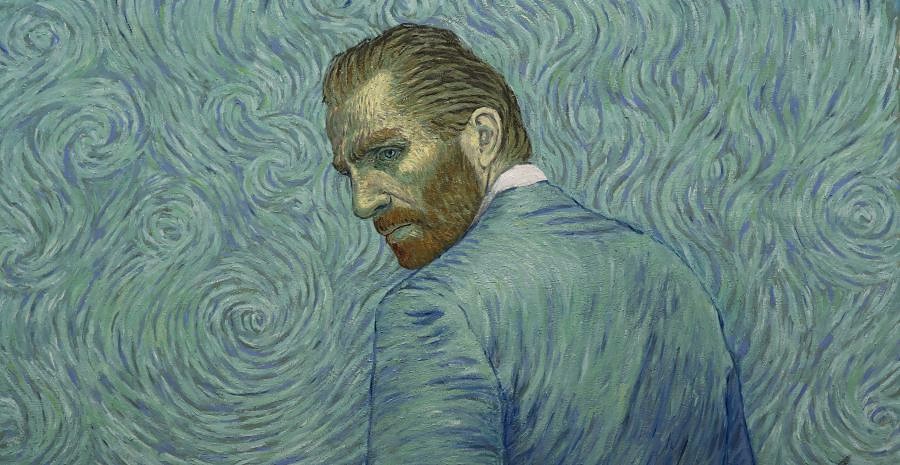

インタビュー INTERVIEW 100余人の画家によるゴッホ似の油絵が動き出す! ファン・ゴッホの死のナゾに迫る異色のミステリー・アニメーション ふたりの監督ドロタ・コルビラ×ヒュー・ウェルチマンと、画家のひとりとして参加した古賀陽子さんのオフィシャル・インタビューを掲載 |

■11月3日(金)からTOHOシネマズ六本木ヒルズほかで公開される『ゴッホ~最期の手紙~』。 |

|

――『ゴッホ~最期の手紙~』のアイデアはどのようにして生まれましたか?自分のふたつの情熱――絵画と映画――を合体させ、油彩で映画をつくりたいと思ったのです。この作品を制作しようと思い立ったとき、わたしは30歳でしたが、それはフィンセントが油彩を描くようになったのと同じ年齢でした。彼の作品以上にわたしが愛しているのは、わたしに影響を与えた彼の生き方です。わたしは人生を通して鬱と闘ってきました。そして、フィンセントが同じように大きな人生の挫折から20代という若さで再起し、芸術を通して世界に美をもたらす道を見出したことに感銘を受けました。彼の手紙はどん底にあったわたしを救い、この映画をつくるきっかけをくれたのです。 ――当初の予定であった短編から予定を変更して長編映画をつくるることにした理由は。 ファン・ゴッホの展示会に入場するために3時間以上並んだヒュー・ウェルチマン(共同脚本・共同監督)に、この映画が長編にならないか検討してみようと説得されたのです。フィンセントの風景画をベースにペインティング・アニメーションを動かし、彼の作品に関するインタビューの数々で構成すればいけると判断しました。そこで、この方向で脚本を練り、思い描いた製作方法を実現するためにコンセプト・トレーラーを作りました。その反応を見て、この作品は予備知識のない人たちから映画関係者、アーティスト、アニメーターにまで響くだろう、そして、世界中の人たちがわたしたちのビジュアル・アプローチを気に入ってくれるという自信を持ちました。 ――この映画の製作中に直面した課題は?間違いなく最大の難問は、長編映画用に脚本を書き直すことでした。わたしは自分自身のことを監督であって、脚本家ではないと思っていたのです。このプロジェクトは長編ドキュメンタリーと共通点が多いと感じていたので、手に入る限りのドキュメンタリー映画を見ていました。初稿はポーランド語で書いたので翻訳しなければなりませんでしたが、費用も時間もかかります。英語で映画を撮るのだからと、以降の原稿は英語で書くことにしました。そこでヒューに手伝ってもらい脚本を書き、彼を共同脚本家に選びました。 ――フィンセントの人生のどの部分を重点的に描くか、どのように決めましたか?彼の人生を切り取ったストーリー、特定の作品から始まるストーリー、ドイツ時代に焦点を絞ったストーリー、モンマルトルのボヘミアン芸術家だったころのストーリー、たくさんのストーリーを書きました。ですが、出来上がった最初の具体的な脚本の設定は、彼の最期の日々でした。これは心に響きましたし、その時期に描かれた作品と、その中に死を前にした彼が定期的に接触を持っていた人々――気まぐれなガシェ医師、彼の娘で三度も描かれているのにその顔はいつも隠れているミステリアスなマルグリット・ガシェ、そしてフィンセントが亡くなった宿の主人の娘で溌剌としたアドリーヌ・ラヴー――の絵が含まれているという事実が好きだったのです。 ――回想シーンをモノクロで挿入することにした理由は。 おもな理由はふたつあります。まずフィンセントの強烈な色遣いを90分間も見続けるのは、観客にとって辛いのではと思ったのです。作中でたくさんの回想シーンを使ったことにより、これらのセクションに違うスタイルを取り入れることができました。 ――『Loving Vincent(原題)』というタイトルにした理由は?いくつかあります。このプロジェクトはわたしの思いの結晶です。わたしは7年間、このプロジェクトにかかりきりでした。フィンセントの作品と彼の手紙に対する思いと、彼の戦いに対する尊敬の念が7年間ずっとわたしを支えてくれました。そして、フィンセントを愛さずにいられなかったのはわたしだけではありません。ペインターのチームは1枚1枚丁寧に油彩のフレームを描きました。映画の1秒のために10日間かけ、1フレームごとに筆を動かしました。彼の作品に対する多大な献身と敬意のなせる業です。それに、彼は弟への手紙に「愛するフィンセント(Your Loving Vincent)」とよく署名しているんです。そしておそらく、もっとも重要なのは、フィンセントを愛する人が世界中にたくさんいることです。だからこそ、わたしたちは世界初の全編油彩の長編映画を製作するリスクを負う決意をしたのです。この映画が彼のことをさらに知ったり、彼の手紙を読んだり、彼の作品を直に鑑賞したりするきっかけになってくれればうれしいです。微力ながら、より多くの人にフィンセントを知ってもらう手助けができればいいなと思っています。彼にはその価値があるから。みなさんにフィンセントを大好きになってほしいです! |

|

|

――なぜファン・ゴッホの映画を作ろうと思われたのですか?フィンセントの人気は死後高まっていて、現在、その影響力はどの時代よりも大きいです。彼の作品は観るものに直接語りかけてくるようです。たとえその絵にほとんど、いや、まったく興味がなくても。いくつかの仕事に失敗して28歳で無一文になった彼は、この絶望的な状況から這い上がり、芸術家としての活動を開始しました。28歳で初めて絵筆を手にし、10年後には芸術の天才となりました。10年間、彼は驚くべき猛勉強を重ね、今日に至るまで人々の心を励まし慰めている一連の作品を世に送り出しました。フィンセントの物語は、彼の作品と一緒に提示することで、初めて精神的な部分まで正しく語ることができると思っていました。そして、私たちは油彩と彼の作品という手段を使い、私たちの映画の世界の構造を形成したのです。 ――取り上げるファン・ゴッホの作品をどのように決めましたか。 円熟期の作品を使いたかったので、映画の舞台をアルルとオーヴーェル、また短期間ですがパリに設定しました。この時期の重大な場面で彼の近くにいた人たち――郵便配達人ルーラン、ミレー、ガシェ医師、マルグリット・ガシェ、タンギー親父、アドリーヌ・ラヴー――の肖像と、これらの土地の屋内と風景を選びました。彼の最もよく知られる作品をできる限り取り入れようとしたので、全部で130点以上の彼の作品を使っています。 ――ファン・ゴッホの映画を製作するにあたりどのような準備をされましたか。伝記、学術書、エッセイ、そしてフィクションと、フィンセントに関するさまざまな書籍を40冊ほど読みました。4年かけて6カ国19カ所の美術館を訪れ、400点近いファン・ゴッホの作品を鑑賞しました。ほかにも、彼の人生を描いたメジャーな映画やドキュメンタリーを見たり、ファン・ゴッホ美術館で専門家にインタビューしたりしました。 ――本物の俳優を使って撮影することにした理由は? まず製作上の理由と、次に実用的な面で理由がありました。製作上の理由は、フィンセントが肖像画を描くときには実際の人間を使ったこと、そして、その絵に実際の人間の感情をもたらしたいと思っていたことです。私たちが実際の人間に目の前にいてほしい、彼らの感情を感じたいと思うのと同じです。人間の顔に本当の人間らしさを与えることはアニメーションにとって常に課題で、素晴らしいアニメーション映画の大半で人間以外のキャラクターや簡略化された漫画的な人間のキャラクターが描かれています。実用的な理由は、俳優を使って実写撮影することで、アニメーションでは何カ月もかかる素材を数日で作ることができたからです。ですが、コンセプト・トレーラーを作るまでこの技術が成功するか確信が持てませんでした。最初のラフな低予算のテストの結果を見て、これはいけるかもしれないと思いました。 ――プロジェクト最大の課題は何でしたか? このプロジェクトが実現可能だと信じてもらうことでした。相応しいパートナーを探すのは容易ではありませんでしたし、ほとんどの映画出資のスペシャリストは真新しい試みへの協力に難色を示しました。幸い、私たちを信用し、103×60センチの大きさのキャンバスに65,000枚ものフレームを1枚1枚手描きできると信じてくれる、勇気ある素晴らしい人たちに出会うことができました。私たちが考案したのは、間違いなく、これまでで最も遅い長編映画の製作方法でしたから、果たして実現できるのかと疑問を持つのも当然だと思います。 |

――本作の絵描きの募集から、採用に至るまでの経緯を教えてください。 2016年4月初旬に『ゴッホ~最期の手紙~』の画家の公募を知り、自分の作品数点をメールに添付し応募しました。4月下旬、採用試験を受けにポーランドへ来るよう返事があり、5月30日〜6月1日に採用試験を受けました。 ――研修は採用試験も含めた採用確定前だったのでしょうか? はい、トレーニング期間にも採用試験のように合否があり、それに受かると採用になりました。 ――研修はどのような内容でしたか? わたしのトレーニング期間は6月2日〜6月22日でした。採用試験と内容は同じで、別のシーンを与えられました。3週間で2シーンの異なる課題を与えられました。 ――研修時のエピソードなどあれば教えてください。 私はもともと白黒のリアルなシーンの担当を希望して応募しました。が、もう人が足りていてゴッホ調のシーンの担当になり焦りました。 ――拘束期間はどれくらいだったのでしょうか。 暗黙の了解でam9:00〜pm5:00までが作業時間でしたが、出社、退社、休憩時間は自由でした。私は平均10時間前後作業していました。 ――古賀さんが担当されたのは本作のどのパートに当たりますか? 「酒を飲む人々」が出てくるシーンをいくつか、(アルマンがビールを注文して受けとる腕のアップ、飲んだくれのひとりがイディオットボーイに足をかけて転ばせるシーン、その後爆笑する飲んだくれのシーンなど)、カラスが雲間を飛んでいるシーン、オーヴェールの教会の周りをカラスが飛ぶシーンなどを担当しました。 ――スタジオの環境によって違いがあるようですが、ほかの画家たちのインタビューでは作業環境が過酷だったと聞いていますが、実際はどのような感じでしたか。 作業環境はとても良かったですよ。一人ひとり個室が与えられ、絵を描く環境も整っており、個人的には快適に過ごすことができました。ひとつだけ難があるとすれば、個室は窓がなく熱がこもり暑かったです。アテネのスタジオは暑くてたまらないと聞きましたが、私は個室の入り口を全開にして問題なく過ごせました。 ――最後に制作時のエピソードなどあれば教えてください。 おもに苦労したことが思い出されます…。シーンを通してみれば動いている絵も、ひとコマひとコマはほぼ同じ絵の連続のため、それを何十、何百と繰り返し描く作業は体力はもちろん、精神的にも大変でした。何十とあるコマの途中に不備が見つかるとその箇所以降のコマをすべて描き直さなければいけませんでした。そういうことが何度かあり大変でした。オーヴェールの教会のシーンを担当した際、オーヴェールの教会の模写をしましたが「似ているだけではダメ。かすれ具合などもすべて同じにして」と上司に言われ、苦労しました。 |

|

|

| ゴッホ~最期の手紙~ LOVING VINCENT |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■Staff&Cast |

■ドロタ・コビエラ監督 DOROTA KOBIELA ポーランド出身。ワルシャワ芸術アカデミーを卒業。絵画とグラフィックスで優秀な成績を収め文化省奨学金を獲得。その後、ワルシャワ映画学校監督学部に入学。実写とアニメの短編映画を制作後、自らのアイデアによる本作が初めての長編映画となる。 ■ヒュー・ウェルチマン監督 HUGH WELCHMAN 1975年、イギリス出身。オックスフォード大学哲学科を卒業後、ロンドンの国立映画・テレビ学校に入学。映画制作でキャリアをスタートさせ、アカデミー賞短編アニメ賞など数々の賞を受賞。私生活のパートナーでもあるドロタ・コルビラの作品はすべてプロデュースを手がけ、今回初めて共同で本作品を監督。 |

| 映画ファンのための映画サイト シネマカルチャーdigital |

|---|

info@cinemaculture.tokyo